从活塞螺旋桨时代到喷气时代,从涡喷发动机到涡扇发动机,人类航空动力科技的发展已经经过了两次重大变革。下一次革命,将很可能催生变循环时代。

航空发动机技术提升的核心之一,在于如何提高燃油使用效率,而变循环发动机技术的出现,就是要解决常规循环发动机不能兼顾超声速飞行时的高推力和亚声速飞行时低油耗的要求。变循环技术通过动态调节流入发动机核心机的空气流量,使得发动机可以在两种模式甚至是多种模式之间转换。例如超声速飞行时,减小涵道比,增大单位推力,进入高推力模式;亚声速巡航时,增大涵道比,进入高效率模式,从而降低油耗,增大航程,使发动机在各种飞行状况下都能工作在最佳状态。

美国于20世纪60年代率先提出了变循环发动机的概念,GE公司一直处于领先地位。可以说,变循环发动机的发展史,基本就是GE变循环发动机的发展史。其大致有三个发展阶段:第一阶段是早期的变循环发动机技术探索,主要是涡喷与涡扇组合式变循环发动机和部分过渡性方案;第二阶段是涡扇型可调部件式变循环发动机;第三阶段则演进到自适应循环发动机。

其实在此之前,实际上已有发动机具备了变循环的特征,例如普惠公司的J58涡轮冲压组合式变循环发动机。该机于1956年开始研制,装配于洛克希德公司的SR-71“黑鸟”侦察机上,并且创造了多项世界纪录,其以涡喷和压气机辅助冲压两种模式切换工作的方式可以看作是变循环发动机技术探索的先声。

图1 变循环发动机的先驱—J58涡轮冲压组合变循环发动机。

“纸上谈兵”的早期探索

为了结合涡喷和涡扇发动机各自的技术优势,早期很自然的想法是在一台发动机上同时实现涡喷和涡扇循环,其中典型的方案有:变吸气压气机方案、柔性循环方案和涡轮增强循环发动机设计方案三种。

1

变吸气压气机方案

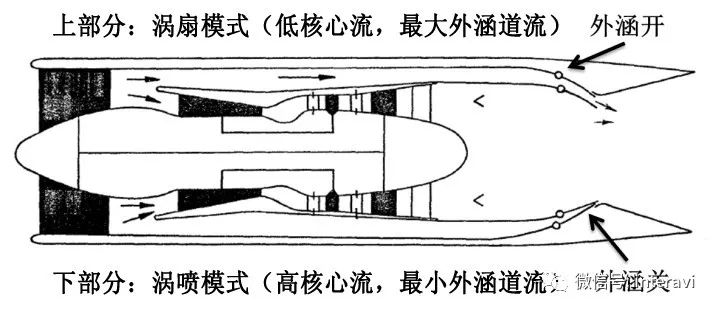

变吸气压气机(VAPCOM)方案是美国空军航空推进实验室在1960年左右提出的,原理是通过关闭或打开发动机外涵道出口的阀门来控制外涵道的空气流量,实现涡喷发动机与涵道比为1的涡扇发动机之间的相互转换。为了配合外涵道流量匹配,风扇静叶、压气机和涡轮系统均为可调。

在亚声速飞行状态下,外涵阀门打开,在调节风扇静叶的同时关小压气机导叶角度,以减少核心机内的空气流量,增大涵道比,使发动机进入涡扇模式;在超声速飞行状态下,外涵阀门关闭,风扇出口气流几乎全部流入核心机,此时发动机的工作模式类似于双转子涡喷发动机。

这是首次尝试将涡喷与涡扇循环集成在同一推进系统内,其中,设法通过部件几何调节控制涵道比的理念,在后续的变循环发动机发展中得到了延续。

图2 变吸气压气机方案示意图。

2

柔性循环方案

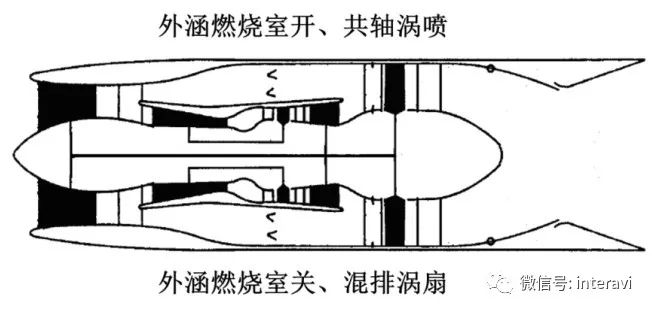

柔性循环(Flex Cycle)方案是GE于20世纪60年代提出的变循环发动机方案,该方案的设计意图与变吸气压气机方案相同,都是想将涡喷与涡扇的特性集成在同一系统中,但结构却大有不同。

图3 柔性循环方案示意图。

其结构特点为:内、外涵双燃烧室结构,以及前小、后大的两套独立的低压涡轮系统排布,其中,前方的小涡轮位于高压涡轮之后,后方的大涡轮位于外涵道与核心机出口截面处,二者共同驱动风扇转动。

当外涵燃烧室打开,核心机与外涵道中的燃烧室同时燃烧,提供最大推力,发动机进入共轴涡喷模式;当外涵燃烧室关闭,此时整个压缩系统的能量完全由主燃烧室提供,发动机进入混排涡扇模式。

3

涡轮增强循环方案

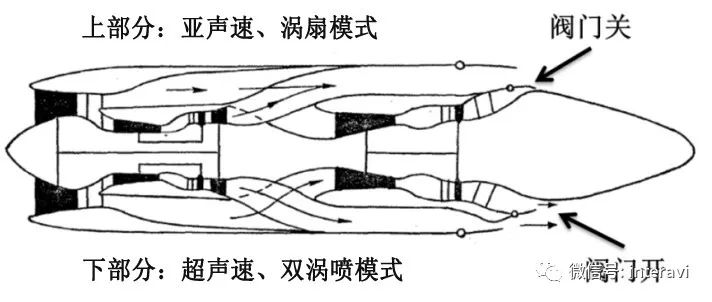

涡轮增强循环发动机(TACE)设计方案是由一个涡扇发动机和一个涡喷发动机通过特殊的交叉通道前后串联而成。其中,前半部分是台传统的双转子涡扇发动机,后半部分为单转子涡喷发动机。

图4 涡轮增强循环发动机设计方案示意图。

在亚声速巡航条件下,涡喷发动机不工作,其出口处的阀门关闭,而前半部分涡扇发动机的两股排气流在交叉通道中掺混后由外涵喷管排出,此时整个发动机工作在涡扇模式;在超声速飞行时,出口阀门打开,前半部分涡扇发动机的内涵排气流仍然通过外涵喷管直接排出,而外涵排气流将通过交叉通道被引入涡喷发动机,再经增压、燃烧后膨胀做功、排出,此时前、后两台发动机同时工作,后半部分的涡喷发动机更像是一套高效的加力燃烧室,使整个发动机工作在双涡喷模式。

4

小结

上述三种方案均试图将涡喷和涡扇循环组合在一台发动机上,然而受限于当时的技术水平,出现了诸多无法解决的难题,如超重和过于复杂的结构带来的成本问题以及严重的气动或机械问题。所以,在后续的变循环发动机技术研究与设计方案中,研究人员不再单纯地追求涡喷与涡扇的转换,而是将研究重点放到了小涵道比涡扇与大涵道比涡扇、分排与混排之间的转换上,并由此在20世纪70至80年代初诞生了涵道可调方案(MOBY)、单外涵及双外涵变循环发动机等过渡性方案。

此外,凭借潜在的技术优势,变循环发动机还得到了大力支持。例如,普惠为美国超声速巡航飞机研究(SCAR)计划提出了串联/并联方案变循环发动机与变流路控制发动机;在欧洲超声速研究规划的支持下,英国罗罗公司与法国斯奈克玛公司分别提出了串联风扇与中间风扇概念的变循环发动机方案;日本对“HYPR90-T”变循环发动机的技术研究与验证;以及1976年,GE在YJ101小涵道比涡扇发动机上试验的第1代变循环发动机,一种可认为是用后可变面积涵道引射器取代转换阀门的单外涵变循环发动机改进方案。