“走进现实”的涡扇型可调部件式变循环

第二阶段的变循环发动机研究始于20世纪80年代,此阶段的变循环发动机主要以双转子涡扇发动机为基础,通过模式选择活门(MSV)、核心机驱动风扇级(CDFS)及可变面积涵道引射器(VABI)等可调部件,实现内、外涵或排气流路及涵道比可变型的变循环功能。其中经典的设计方案有:GE21和F120变循环发动机。

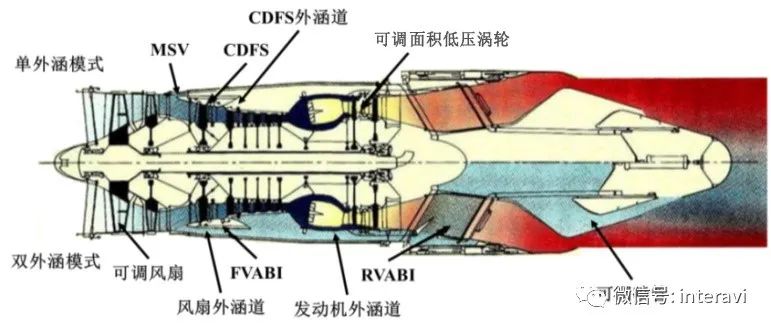

图5 GE21变循环发动机工作示意图。

其中,MSV设置在前风扇外涵出口处,是风扇外涵道的开关,关闭时发动机以单外涵模式工作,打开时发动机以双外涵模式工作。CDFS将前风扇出口气流一分为二,分别流入核心机和CDFS外涵道,CDFS的存在不仅能为核心机增压,其独立出来的另外一个外涵道还能增强整机的稳定裕度。流入CDFS外涵道的气流需经FVABI与风扇外涵气流掺混,然后进入发动机外涵道,最后在低压涡轮出口处与发动机主燃气流经RVABI掺混后再由喷管排出。

在之前的设计方案中,两股风扇外涵气流需要两个涵道喷管将其排出,FVABI的存在将二者合一,简化了结构,使得两股气流实现有效掺混;RVABI则协调了变循环发动机在涵道比变化范围较大时发动机主燃气流与外涵气流的有效掺混问题。与之前的双外涵变循环发动机相比,GE21变循环发动机简化了排气系统,将原来的三个喷管简化为两个,再配合涡轮几何调节,还可进一步合理分配高、低压涡轮功率,使发动机具有更大的灵活性,并能在更宽的工作范围内提高循环匹配能力。

在加速爬升和超声速巡航状态时,关闭MSV,关小FVABI和RVABI,发动机以单外涵模式工作,前半部分风扇出口气流几乎全部通过CDFS进入发动机核心机,以产生最大单位推力,保持高速飞行,此时仅允许少量空气流入发动机外涵道,用于冷却喷管;在亚声速巡航状态时,MSV、FVABI和RVABI均打开,发动机以双外涵模式工作,通过提高前半部分风扇转子的转速,使空气流量达到最大,同时关小CDFS的可调导叶角度,只将小部分空气引入核心机,其余大量空气通过FVABI流入发动机外涵道,使发动机此时具有最大的涵道比。

GE21变循环发动机的代表性在于它确定了当时双外涵变循环发动机的基本结构,在1975—1981年期间SCAR计划的支持下,又成功地完成了部件和整机试验验证,在最关键的概念、硬件和工作方面树立了信心,为后续变循环发动机的研制奠定了坚实基础。

1

F120变循环发动机

F120是GE第3代变循环发动机,内部编号为GE37,这是世界上第一种经飞行验证的双外涵变循环发动机,曾与普惠的F119小涵道比涡扇发动机竞标美国空军先进战术战斗机(ATF)计划。

F120的基本结构是一台带对转涡轮的双外涵变循环发动机。其中,前2级风扇由单级低压涡轮驱动,CDFS及后4级压气机由单级高压涡轮驱动,其变循环特性与GE21变循环发动机基本相同,都具备单外涵和双外涵两种工作模式,只是将复杂机械作动的MSV改为比较简单的气压驱动的被动活门。

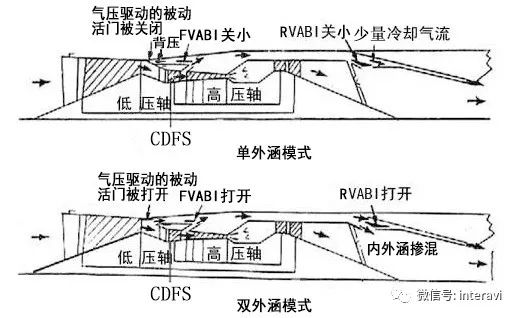

图6 F120变循环发动机工作示意图。

F120变循环发动机的主要工况为:在超声速巡航的高功率状态下,同时关小FVABI和RVABI,CDFS外涵道出口气压和发动机外涵道气压将逐渐增加,直到超过风扇出口气压从而产生背压,在背压作用下,气压驱动的被动活门被关闭,使得发动机进入单外涵工作模式,迫使大量空气经过CDFS流入核心机,仅有小股气流经过CDFS外涵道出口进入到发动机外涵道,供加力燃烧室和喷管冷却以及飞机引气使用,因此该模式下的涵道比极小,适合于需要大推力的加速以及超声速巡航工况。

在亚声速巡航的低功率状态下,由于FVABI和RVABI都处于打开状态,风扇出口气压大于发动机外涵道气压,在压差作用下,气压驱动的被动活门因此打开,发动机进入双外涵工作模式,将更多的空气引入发动机外涵道,增大风扇的喘振裕度;与此同时,由于RVABI处于打开状态,大量的发动机外涵气流将被引入掺混室与主燃气流有效掺混,从而达到提高涵道比和推进效率,降低油耗的目的。

虽然F120变循环发动机最终惜败于F119发动机,但其在功率输出、耗油率、推重比和机动性等方面的技术优势显著,只是在可维修性和技术风险控制方面不如后者,这也成为美国空军最终选择了F119发动机的主要原因。

2

小结

上述第二阶段的变循环发动机已经“走进现实”,初步呈现出向型号化发展的态势,其设计理念主要是通过MSV、CDFS、FVABI/RVABI等特征部件改变外涵流路或内、外涵气流的掺混方式来获得较大的涵道比调节范围,所以必要的转换机构、风扇外涵系统及掺混模式是这类变循环发动机设计的关键。