“一专多能”的自适应循环

2004年,GE和艾利逊公司首次提出了自适应循环发动机(ACE)这一概念,变循环发动机由此进入一个全新的发展阶段。因自适应循环发动机巨大的潜在技术优势,自2007年起,美国空军、海军联合GE、罗罗和普惠等公司发起了与之有关的连续性研究计划——“4个A计划”,分别是自适应通用发动机技术(ADVENT)研究计划(2007—2013年),自适应发动机技术发展(AETD)研究计划(2012—2016年),以及当前正在进行中的自适应发动机过渡项目(AETP)研究计划(2016—预计2026年)及空中优势自适应推进技术(ADAPT)研究计划(可能于2017年开启,具体日期不详),逐步推动自适应循环发动机的研制,使之逐渐成熟化。在2015年,GE在AETD验证机地面测试时获得了喷气推进史上压气机和涡轮的联合最高温度。

1

带FLADE的自适应循环发动机

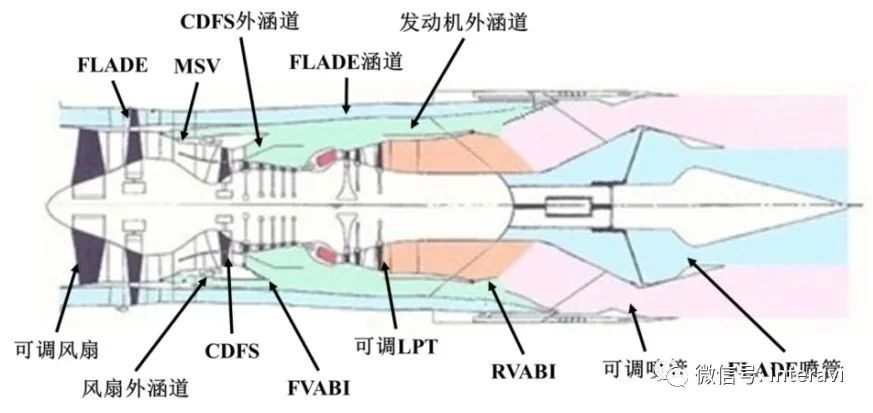

带FLADE的自适应循环发动机是在带CDFS双外涵变循环发动机的基础上增加了独特的FLADE构成的三外涵变循环发动机,是自适应循环发动机中一种结构较为复杂的布局形式。

图7 带FLADE的自适应循环发动机结构示意图。

FLADE是在第二级风扇动叶外环上增加的一圈短的转子叶片,形成动叶上的风扇,并在发动机外围添加出来一个独立的第三外涵道——FLADE涵道,由于FLADE涵道气流不与其他气流掺混,直接排出,对核心机内的空气流量及高压压气机转速基本没有影响。而在FLADE的前、后都各有一圈可调导叶,用来调节FLADE涵道内的空气流量,从而控制发动机的进口总流量和涵道比。

添加FLADE结构的主要作用表现在:

(1)改善发动机与进气道的流量匹配,减少溢流阻力,从而改善发动机的安装性能并降低油耗;

(2)FLADE风扇与常规风扇同轴,外涵道流量的增加导致低压转子转速下降,能进一步增大涵道比,提高燃油经济性和效率;

(3)FLADE涵道内的空气温度较低,能为发动机提供冷却气流,可降低发动机的热负荷;

(4)带来全新的四种工作模式,增大发动机流量调节范围与灵活性,实现更大幅度的变循环。

2

XA100自适应循环发动机

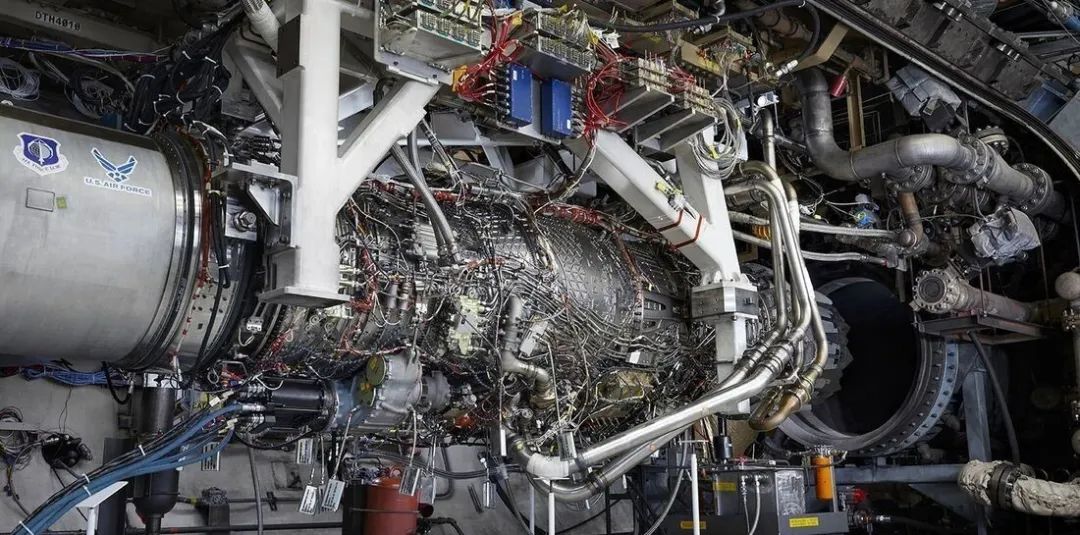

GE首台全尺寸自适应循环发动机XA100于2021年5月完成初步测试,全部测试工作于2022年9月在美国空军阿诺德工程发展中心(AEDC)结束,达成了AETP研究计划的最后一个主要合同里程碑,为后续的工程开发阶段奠定基础。

图8 测试中的XA100自适应循环发动机。

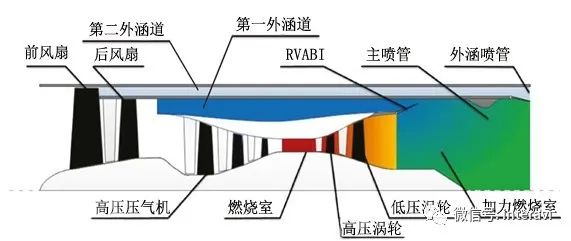

目前的测试结果与预期相符,表明该型发动机可作为美国第六代战斗机提供变循环推进系统,并有可能在2030年之前为F-35战斗机换发。从当前公开的信息了解到,这台被称为“三股流”(Three-Stream)的自适应循环发动机简化了部件与结构,变得更加简洁。

图9 XA100自适应循环发动机结构示意图。

总结与建议

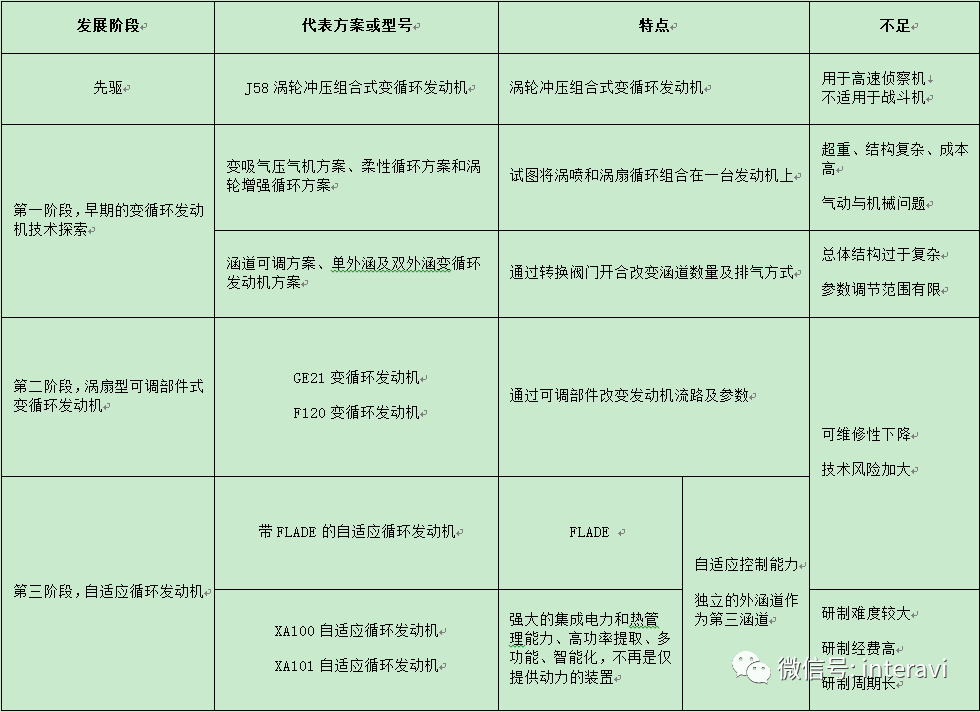

变循环发动机的发展历程和技术进展可见表1。

表1 变循环发动机技术发展分析与总结表

基于对变循环的发展历程,笔者提出如下几点建议: 第一,自适应循环发动机是变循环发动机家族中的最新一代,是未来的发展重点,被称为航空动力系统的第三次变革,已被美国空军和海军选定为下一代战斗机的动力系统。与此同时,欧洲、日本等国家和地区也协同启动了下一代动力系统的研制计划,并确定采用自适应变循环的总体技术方案。种种迹象表明,自适应循环发动机将在军用动力领域掀起新一轮的竞争,并对未来战斗机的空中作战效能产生深远的影响。为此,自适应循环发动机技术值得更加持续且重点关注。 第二,需求与型号牵引是新型航空发动机顺利研制的前提。国家层面应有所重视,加紧开展变循环发动机关键技术攻关,同时加大研发投入力度,促进相关技术基础科学和工程化应用研究,推动工业制造技术发展,使发动机行业具有稳定且长期的方向指引、资金支持和项目立项。 第三,可以直接从第二阶段甚至是第三阶段开始变循环发动机的研制计划与预研。另外,航空发动机的研制需要丰厚的技术积累,型号牵引是最重要的发展方式,但更要重视基础技术积累与技术集成验证。变循环发动机的可调部件、结构和模式的变换将比常规循环的航空发动机具有更多的变数,因此技术集成验证将显得更加重要。 第四,先进的组织管理与科学的研发模式是新型航空发动机研制成功的关键。所以应充分借鉴、学习与吸收国外自适应循环发动机研制计划的经验与教训,缩短研制周期,取其精华,规避风险,少走弯路。

结束语

从早期生硬地叠加涡喷与涡扇发动机,到发展出以可调部件为特征的变循环发动机,再到发展出更为先进的自适应循环发动机,GE对变循环发动机的探索与技术发展已为未来航空动力系统的发展指明了方向。

未来,航空发动机将不再具有单一、固定的工作模式,涵道数量将由两条变至三条,将实现自适应化,变得一专多能,而不再是仅仅提供动力的系统装置,在为飞行器提供更加强劲动力的同时,还将支持热电管理等功能,确保长续航及为定向能武器系统供能等多任务角色。

(毛吉烜,中国航发动力股份有限公司。田涛,中国航空工业发展研究中心。)